FORMATION

Transmettre l’architecture ® 2025

La prochaine session de la formation Transmettre l’architecture ® aura lieu à Bordeaux, sur 4 jours, les 10 et 11 avril et 15 et 16 mai 2025.

CONFÉRENCE

Simulation et virtualité

Philippe Liveneau revient sur près de 25 ans de construction d’une pédagogie expérientielle au travers des réalisations menées avec ses étudiants.

PROJECTION

Toucher Terre

Toucher terre présente le renouveau en cours de la construction en terre crue, un matériau aussi ancien que l’architecture elle-même.

CONFÉRENCE

Fanny Lopez

Cette conférence propose d’interroger les imaginaires spatiaux du génie électrique et de souligner le caractère idéologique et politique de la distribution électrique.

BOURSE

Union Franco-Britanique des Architectes

Cette année l’UFBA propose un stage pour effectuer des dessins à main levée à Portsmouth.

EXPOSITION

Scénographie pour la collection Glénat

Les étudiants du master AACN ont joué un rôle clé dans la conception et la réalisation de la scénographie de la nouvelle exposition au couvent Sainte-Cécile.

RECHERCHE

Soutenance de thèse de Mampionona Rakotonirina

Mercredi 18 décembre à 14h00 en amphithéâtre Simounet et en ligne sur la chaine Youtube de l’école.

UGA

Budget 2025 : universités en danger

L’ENSAG soutient l’initiative « Université en danger » pour alerter sur les menaces financières pesant sur l’enseignement supérieur.

PUBLICATION

Architecture educates! – Au contact de l’art

Tim Ingold invite à considérer l’art, l’architecture et le design arts comme la base même d’une éducation pour le XXIe siècle en prise aux enjeux sociaux et écologiques.

COLLOQUE

Auguste Perret

Huit sessions et deux tables rondes permettront d’explorer les multiples facettes de l’œuvre d’Auguste Perret.

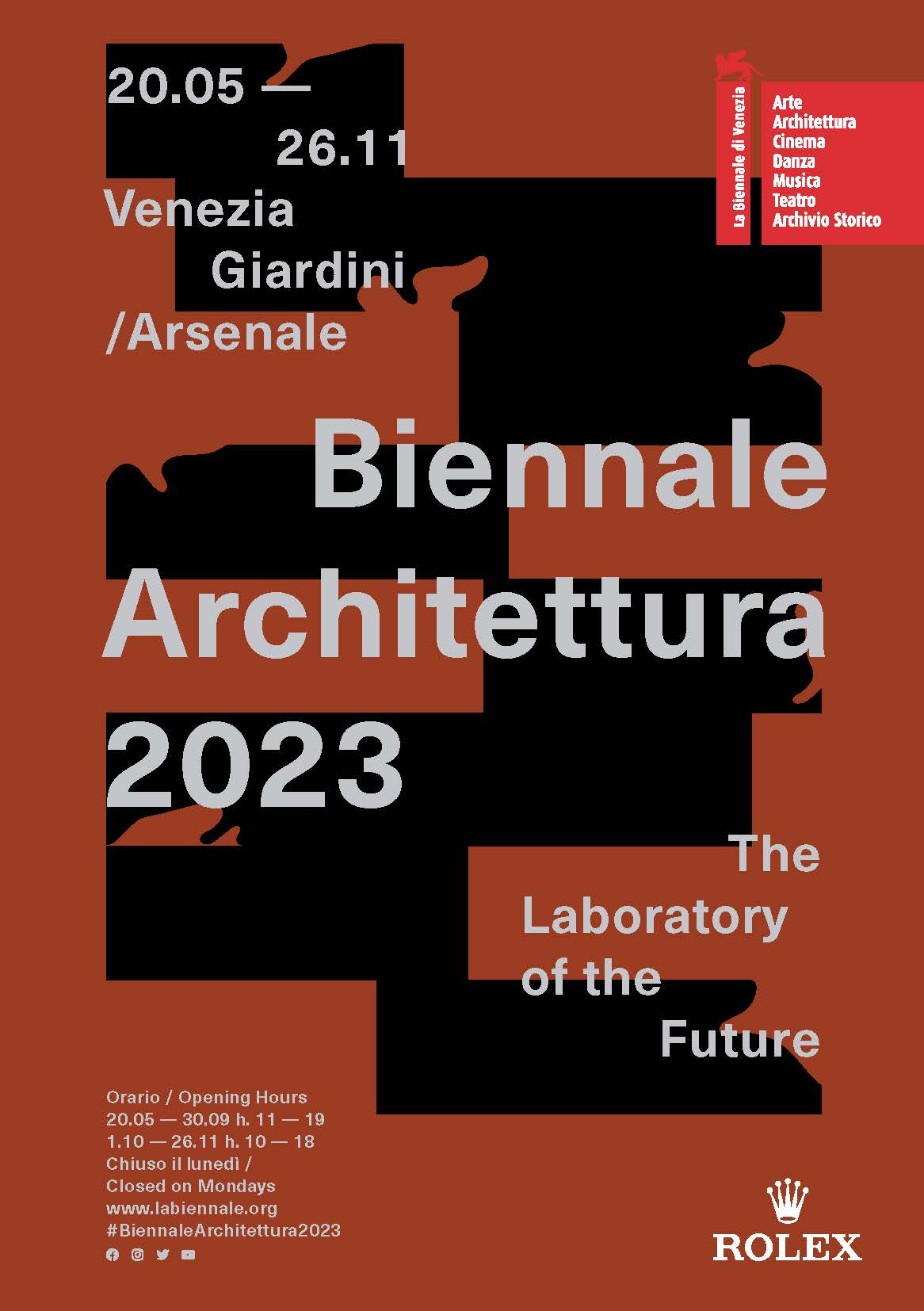

BIENNALE DE VENISE

Faire sonner le monde avec Radio Utopia

Le Ball Theater, installation retenue pour représenter la France, lors de la 18e Exposition internationale d’architecture – La Biennale di Venezia 2023 (20 mai – 26 novembre), accueille chaque mois, durant une semaine, une équipe invitée à prendre possession des lieux. Du 1er au 5 août, Radio Utopia – le bal des sonorités[1] fera entendre ses voix. Nicolas Tixier, directeur du Centre de recherche sur l’espace sonore et l’environnement urbain (CRESSON)[2] localisé à l’ENSAG-UGA, qui participe à l’élaboration de ce projet, nous explique le principe.

La grande structure hémisphérique du Ball Theater occupe le pavillon français de la Biennale de Venise depuis son ouverture le 20 mai 2023. Mais avant de pouvoir présenter ce fabuleux globe argenté aux allures de boule à facettes, il a fallu remporter les sélections. Et gagner ainsi le droit de représenter la France lors de ce rendez-vous international d’architecture. « Gilles Delalex est l’un des deux directeurs de l’agence d’architecture Muoto qui a été sélectionnée pour occuper le pavillon français. Il se trouve que nous avons fait nos études ensemble à l’École d’Architecture de Grenoble (l’ENSAG-UGA, aujourd’hui). Depuis, nous gardons un lien d’amitié et de collaboration. Gilles Delalex a d’abord déposé un dossier pour répondre au pavillon français. Lequel a été présélectionné… Il était sur le thème du futur, de la fiction et du sonore… C’est à ce moment-là qu’il m’a appelé pendant l’été 2022. », raconte Nicolas Tixier, directeur du CRESSON, implanté à l’ENSAG-UGA.

La dimension sonore du Ball theater

Nicolas Tixier s’implique donc dans la réponse au concours à travers la dimension sonore du projet. De fait, grâce à l’équipe de programmation, des installations sonores fixes font partie prenante du Ball Theater. Ces installations diffusent leurs sons pendant les six mois que dure la biennale. Mais, chaque mois, pendant une semaine, une autre équipe que celle ayant initialement conçu le Ball est invitée à prendre entièrement possession des lieux. Du 1er au 5 août, Carlotta Daró, membre du Laboratoire infrastructures architecture territoire (LIAT) et Nicolas Tixier codirigeront Radio Utopia – le bal des sonorités. « Nous allons mettre en place un laboratoire du sonore. Ce qui signifie que nous activerons différemment les installations en place. », explique le directeur du CRESSON.

Le bal des sonorités

En prenant place au sein du Ball Theater, Radio Utopia[3] charrie avec elle les sons du monde. Lesquels seront portés, notamment, par une trentaine d’invités dont des étudiants venus débattre sur la manière dont sonne le monde. « Pour nous, activer le son, c’est aussi activer l’écoute. C’est pourquoi nous avons également lancé un appel à contribution. Nous avons reçu plus de 150 Nouvelles du monde, c’est-à-dire des compositions sonores de moins de sept minutes qui nous disent le monde via les crises économiques, écologiques ou sociétales mais aussi via la création, la fiction, la musique, le plaisir d’être ensemble, l’imaginaire, etc. », résume Nicolas Tixier. « Nous pensons Radio Utopia comme une chambre d’échos, un lieu au sein duquel des nouvelles du monde nous sont envoyées, que nous redonnons ensuite au monde. Nous sommes une sorte de récepteur-diffuseur des sons du monde. »

Les nouvelles du monde

Ces Nouvelles du monde donnent ainsi à entendre de multiples langues. Lesquelles pourront être transmises via une cinquantaine de petits haut-parleurs. « Les visiteurs de la biennale pourront les prendre et les mettre à l’oreille. Si on se tient proche de tous les haut-parleurs, on entend une forme de brouhaha du monde. Mais quand on s’en éloigne en prenant un seul haut-parleur, on a un tête-à-tête avec l’une des nouvelles du monde. », détaille le directeur du CRESSON. Une installation différente chaque jour viendra également rythmer cette semaine de Radio Utopia. Laquelle émettra l’après-midi, telle une véritable émission de radio comportant invités et enregistrements sonores. Comment le monde sonne-t-il aujourd’hui ? Comment pourrait-il sonner demain ? En quoi une approche par le sonore peut-elle faire pencher notre façon de travailler ensemble ? Voilà quelques-unes des questions auxquelles tenteront de répondre les invités. Finalement, les fins de journée seront consacrées à des moments festifs et performatifs. Le Ball Theater brillera alors à nouveau de tous ses feux pour confirmer que, décidément, la fête n’est pas finie.

[1] Ce programme est supporté par le Réseau International Ambiances, B_AIR—Art Infinity radio / Creative Europe, Ecole Supérieure d’Art Annecy Alpes, D-ARCH ETH Zurich, Radio France Internationale.

[2] Le CRESSON, implanté à l’ENSAG-UGA, fait partie de l’Unité mixte de recherche Ambiances, Architectures, Urbanités (AAU) qui englobe aussi le Centre de recherche nantais architectures urbanités (CRENAU). Le laboratoire compte plus de 150 membres répartis dans les deux équipes du CRESSON et du CRENAU dont environ 1/4 sont des doctorants. Les chercheurs et enseignants chercheurs composant les équipes appartiennent à différentes écoles d’architecture (l’ENSA Grenoble et l’ENSA Nantes mais aussi l’ENSA Lyon, Paris-la-Villette, Paris Malaquais), au CNRS, à Centrale Nantes et à d’autres établissements par le biais de conventions.

[3] La revue L’Architecture d’Aujourd’hui consacrera un supplément spécial, au mois de novembre, au projet Radio Utopia.

© Schnepp Renou

Le CRESSON : qu’est-ce que c’est ?

Le Centre de recherche sur l’espace sonore et l’environnement urbain (CRESSON) a été créé en 1979 au sein de l’École d’architecture de Grenoble (aujourd’hui ENSAG-UGA). En s’intéressant à l’espace sonore et aux pratiques quotidiennes qui lui sont liées, cette équipe était alors tout à fait innovante. À la fin des années 1990, le CRESSON s’associe à une équipe située à Nantes, qui s’appelle aujourd’hui le Centre de recherche nantais architectures urbanités (CRENAU). Ces deux équipes complémentaires forment un laboratoire du CNRS. Aujourd’hui, ce laboratoire multi-tutelles[1] se nomme Ambiances, Architectures, Urbanités (AAU). Il se fonde toujours sur le travail de ces deux équipes : l’une basée à Grenoble, le CRESSON, l’autre, à Nantes, le CRENAU.

L’objet principal des recherches du CRESSON désormais ? « Nous nous intéressons aux ambiances architecturales et urbaines élargies à la question des approches écologiques et politiques par le sensible, les urbanités et le projet. », résume Nicolas Tixier, directeur du CRESSON et co-directeur du laboratoire AAU.

Qui travaille au CRESSON ?

« Dans notre laboratoire, les chercheurs et les enseignants-chercheurs viennent de disciplines différentes. Il peut y avoir des architectes, des urbanistes, des philosophes, des sociologues, des ingénieurs, des artistes… », énumère le directeur du CRESSON. Cette équipe pluridisciplinaire est composée de 67 chercheurs quand celle du CRENAU compte 84 personnes. Ce qui fait du laboratoire AAU, qui englobe les deux groupes, l’une des plus grosses unités de recherche relative à l’architecture en France.

[1] CNRS, ENSAG-UGA et ENSA Nantes par délégation du ministère de la Culture, UGA, Centrale Nantes.

Dans le pavillon français : le Ball theater

La 18e Exposition internationale d’architecture – La Biennale de Venise 2023 a ouvert ses portes le 20 mai et s’achèvera le 26 novembre. Durant toute cette période, le pavillon français sera occupé par le Ball Theater – La fête n’est pas finie. Ce projet, sélectionné pour représenter la France, est porté par le Studio Muoto et Georgi Stanishev, qui assurent le commissariat général du Pavillon avec Jos Auzende, commissaire associée. L’atelier Clémence La Sagna et Georgi Stanishev signent la dimension scénographique de l’installation.

Une thématique fondée sur l’espoir

Lesley Lokko, commissaire de la Biennale internationale d’architecture de Venise, a proposé une thématique qui invite à la prospective et à l’expérimentation : « Le Laboratoire du Futur ». Aussi le Ball Theater s’inscrit-il dans cette réflexion optimiste en se fondant sur un travail architectural, esthétique et sonore original. La rondeur de ce « ball » (littéralement, balle, en anglais) – il s’agit en réalité d’une structure hémisphérique – renvoie à une perfection invitant à l’utopie. Ce globe argenté renferme en outre une scène et des gradins qui nous projettent spontanément dans la métaphore bien connue du grand « théâtre du monde ». Lequel revêt enfin les atours d’une gigantesque boule à facettes. « La fête n’est pas finie » constitue, en effet, le sous-titre de ce Ball Theater, profondément polysémique.

Une forte dimension artistique

Marie Wozniak, directrice de l’ENSAG-UGA, qui était présente lors de l’inauguration observe que « le pavillon français se distingue par son parti pris : à la fois le choix d’une vision décalée, voire humoristique, du « futurisme » mais aussi sa dimension humaine et festive. Il porte de fait une forte présence artistique, ce qui est assez rare dans cette biennale. »